DAOコミュニティを活用して地域課題を解決!成功事例から学ぶ地方創生フォーラムが渋谷で開催

この記事に該当する目標

ブロックチェーンなどのWeb3技術を活用したDAO(ダオ/分散型自律組織)と呼ばれるオンラインコミュニティが、いま世界中で注目を集めています。SDGsの11番目のゴール「住み続けられるまちづくりを」で掲げる「誰もが参加できる形で持続可能なまちづくり」の実現に向けて、全国の地方自治体や地方創生ビジネス事業者などがDAOコミュニティを立ち上げ、地域が抱える課題の解決に取り組むことで成功事例も増えています。

2025年2月28日(金)、渋谷サクラステージ(東京都渋谷区)で開催された、自治体のためのWeb3×地方創生フォーラム「渋谷DAO DAY~DAO コミュニティで作る関係人口と地域の新しい形~」では、全国各地で活動するDAOコミュニティが一堂に会し、これまでの成果を発表。今後の地方創生の可能性について語り合いました。

DAOコミュニティで何ができるのか?

超少子高齢化社会に突入した日本では人口減少が社会問題となり、東京圏への人口一極集中と地方の衰退という大きな課題が顕在化しています。そうしたなか、各地域がそれぞれの特徴や資源を活かして持続可能な社会を実現していくため、さまざまな地方創生の取り組みが行われています。

仕事をつくり、人の流れをつくり出し、地域の関係人口を増やしていくにはどうすればいいのか。デジタル技術をどう融合させていくのか。そこで今、注目されているのがDAOコミュニティの活用です。

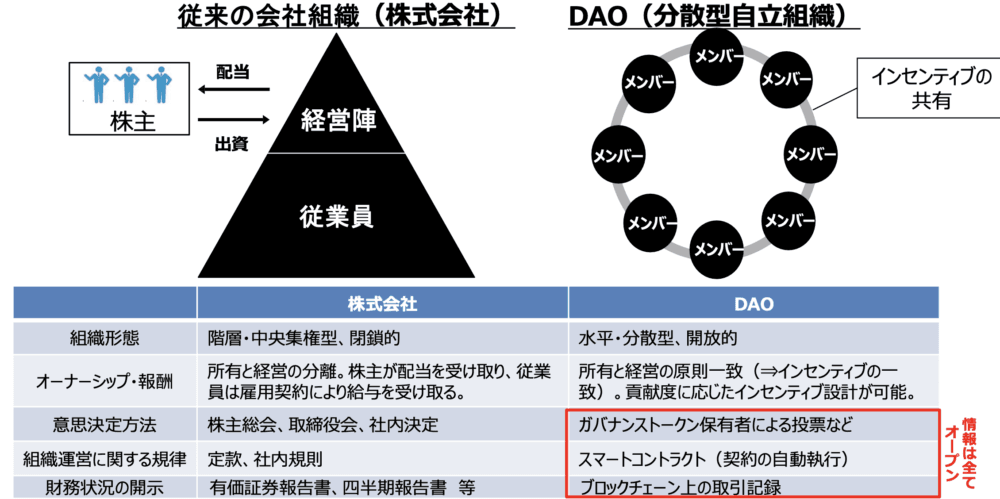

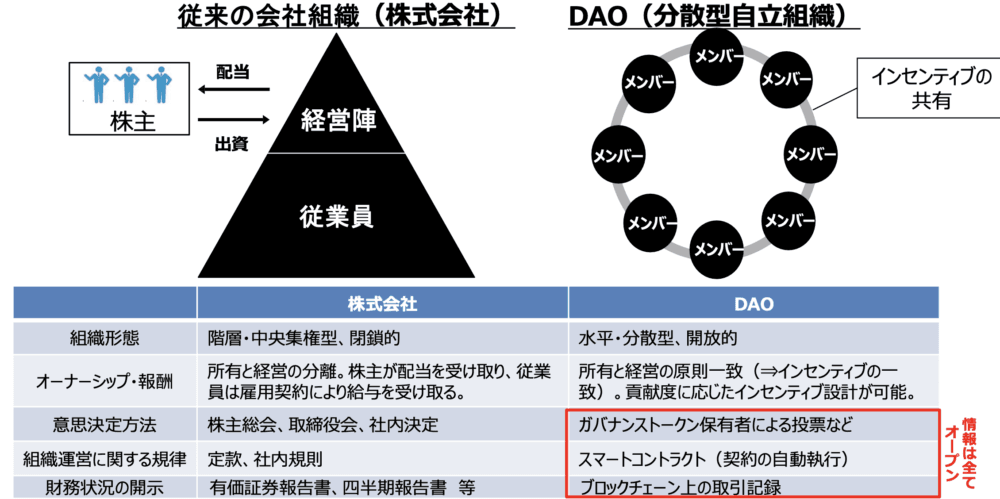

DAOとは、<Decentralized Autonomous Organization>の頭文字からとった略称で、日本語では「分散型自律組織」と表現されています。明確な経営者は存在せず、コミュニティのメンバーで意思決定を行いながら、活動する組織形態のことです。

コミュニティメンバーが一人一人自発的に企画やアイディアを考え、投票の上、実行していく「大人のサークル活動」とも言われています。DAOが現在、世界中で活用が拡大している理由は、主に次のようなメリットがあるからです。

DAOのメリット

- 民主的な参加と運営:中央管理者が存在せず、参加者全員が平等に意見を出しあえる。

- 組織の透明性:ブロックチェーン※1やスマートコントラクト※2などのweb3技術を活用することで不正や偏った意思決定を防ぎ、組織の透明性を確保できる。

- 課題解決の資金調達:地域課題の解決のためのクラウドファンディングを行い、DAOを通じて住民や外部の関係者などから資金調達ができる。

※1ブロックチェーン

暗号技術によって、取引履歴を1本の鎖のように過去からつなげていき、正確な取引履歴を維持しようとする技術。

データの破壊・改ざんが困難で、障害によって停止する可能性が低いシステムの実現が容易といった特徴を持つ。

※2スマートコントラクト

ブロックチェーン上で取引内容を事前にプログラムで決めて、条件の確認・履行を自動で実行する仕組み。取引の不正・改ざんを防げる、時間やコストの削減ができるといった利点から、暗号資産を中心に活用されている。

DAOでなぜ地域を活性化できるのか?

たとえば、人口減少や経済の縮小といった課題を抱えた、ある地方の自治体を例に考えてみます。この地域の資源として、特産品と豊かな自然をピックアップ。販売と観光客誘致などをテーマに、自治体がDAOによるオンラインコミュニティを立ち上げるとします。

DAOコミュニティが発行する地域通貨や地域トークン(暗号資産)を入手した人は、地域住民も外部の関係者(観光客、企業、団体など)も誰でもコミュニティに参加。自由に発言し、協力してDAOの運営に関わることができます。

旧来の組織や団体とは違い、DAOコミュニティには中央集権的な管理者・リーダーはいないため、DAOのメンバー全員が意思決定に参加することができ、地域の課題に対する多様な意見を民主的に反映させることで、地域のニーズに合った柔軟な対応ができます。

また、ブロックチェーン技術を活用するので、DAOでの決定過程や事項はすべてブロックチェーン上に記録され、メンバーは誰でも閲覧可能です。そのため、不正をすることができず透明性が確保されます。

DAOでは観光地や特産品、文化イベントなどの地域資源をデジタル化することで、地域住民以外の人にも訴求することができます。東京にいても、世界のどこにいてもDAOを通じて、その地域にオンラインでアクセスすることで、トークンを使用して特産品を購入でき、実際に現地を訪ねて観光を楽しむこともできます。さらには世界中から資金調達も可能になります。

このように、デジタル技術を活用することで世界が広がり、地域の活性化につなげていけるのがDAOです。2月のフォーラムでは、現デジタル大臣の平将明氏の基調講演の後、全国で活動するDAOの成功事例として「おさかなだお長崎 by Local web3 lab.@渋谷」のほか「寿司といえば富山 DAO」「SHIBUYA Q DAO」「夕張メロン NFT プロジェクト」「三島ウイスキープロジェクト」の発表がありました。

DAOの取り組みによる長崎の成功事例

東急不動産ホールディングス株式会社とMeTown 株式会社が共同で推進しているのが、渋谷と日本のさまざまな地域をDAOでつないでいく「Local web3 lab.@渋谷」。その第1弾ローカルDAO「おさかなだお長崎」を紹介します。

長崎県で漁獲される魚の種類は、約250種以上で日本一です。さらにクロマグロやフグなどの養殖収穫量は全国1位、漁獲量においても全国3位(2022年)を誇ります。しかし、知名度が低いことで、「地域振興と水産業をどう結びつけ、盛り上げていくか?」という課題を抱えていました。そこで、これまで県や市、地元の銀行や水産業者、小売業者などが行ってきた取り組みにDAOを掛け合わせる「おさかなだお長崎」のプロジェクトが2024年2月にスタートしました。

コミュニティのテーマの一つは、参加者一人ひとりがただのファンとして見ているのではなく、自発的に町に関わって企画を生み出していくプロジェクトにしていくこと。1年目の成果としては、遠隔地からも多様な参加者がコミュニティに集まったこと、また貢献度によって報酬=トークンを入手できるという特性から、従来のボランティアなどの枠組みとは異なる自発・自律的な活動が生まれていったことがあげられました。

まとめ

登壇者の東急不動産ホールディングス株式会社の岸野麻衣子氏は、「地域の方々がやりたいことを実現できる環境と場をつくることで地域がにぎわい、我々の事業も継続していく。DAOは何でも実現できる万能の仕組みではありません。しかし、DAOによって地域と全国の方々、さらにweb3界隈の方々という特性の違う人たちがミックスして関わることで、新たなコンテンツやイベントが生まれ、情報発信やPRにもつながりました。2年目以降も活動を継続して、コミュニティの熱量を生み出していきたい」と語りました。

DAOについては、初めて知った、存在は知っていたが詳細はわからない、という人がまだ多いかもしれません。しかし、今後もさらなる検証や実験、開発が行われ、人の力とテクノロジーを組み合わせていけば、地域の問題解決にとどまらず、「トークン経済圏」といった新たな枠組みが創出され、世界の経済・産業に大変革が訪れる──DAOは、そうした未来への扉を開くカギになるかもしれません。

<団体概要>

東急不動産ホールディングス株式会社

MeTown株式会社

取材・執筆/廣瀬智一