SDGsを“実行可能な仕組み”に変える──デカボサミット2025が描く未来

この記事に該当する目標

脱炭素はSDGsの中核をなすテーマである。しかし現場では、「理想は理解できるが、実行や成果につながらない」という声も根強い。SDGsは“掲げる目標”から、“社会やビジネスの中でどう機能させるか”という実装フェーズに入っている。

2025年12月18日に東京・代官山でEarth hacksが開催した『デカボサミット2025』は、まさにその転換点を示す場となった。脱炭素を理念ではなく、生活や事業の中でどう成果として可視化していくのか。経済学者・成田悠輔氏をはじめ、企業、自治体、国の担当者が集い、SDGsの目標達成に向けた「次の一手」を具体的に提示した本サミットは、SDGsを“行動の指針”へと引き戻す実践的な議論の場となった。

成田悠輔氏「脱炭素は、もう死んでいる?」

第1部のキーノートで経済学者・成田悠輔氏が投げかけたのは、「脱炭素はすでに人々の関心を失いつつあるのではないか」という挑発的な問いだった。その背景には、戦争やインフレ、感染症といった“より差し迫った危機”の存在がある。

SDGsが掲げる長期目標は、短期的な不安の前で後回しにされやすい。アメリカは脱炭素政策から急速に後退し、気候変動そのものを否定する政治的潮流は欧州各国にも広がりつつある。こうした状況は、SDGs全体が直面している共通課題でもある。

この問題提起に対し、Earth hacks代表取締役社長CEOの関根澄人氏は、SDGsを再び動かす鍵として「生活者の欲望」を起点にした再設計を提示した。

正しさや使命感ではなく、「楽しい」「うれしい」「選びたい」という感情に接続することで、行動が自然に生まれる。これは、SDGsを“義務”から“選択肢”へと転換するアプローチであり、目標17が掲げる多様な主体の協働を現実の行動に落とし込む試みでもある。

脱炭素は日常から動き出す──ケーススタディで読み解く“デカボ”の成功条件

第2部のケーススタディでは、SDGsが実際にどのように社会実装されているのかが具体的に示された。

神奈川県の「かながわエコポイント」は、環境配慮型の商品やサービスを選ぶことでポイントが付与される仕組みを通じ、生活者の行動変容を促進。CO₂削減だけでなく、企業イメージの向上や売上増加といった成果も確認された。これは、目標12「つくる責任・つかう責任」を、制度とインセンティブで支えた好例だ。

小売業のエイチ・ツー・オー リテイリングが展開する「宝塚モデル」は、地域・自治体・企業が連携し、日常の買い物行動の中で脱炭素が進む仕組みを構築。住み続けられるまちづくり(目標11)と、持続可能な消費を同時に実現している。

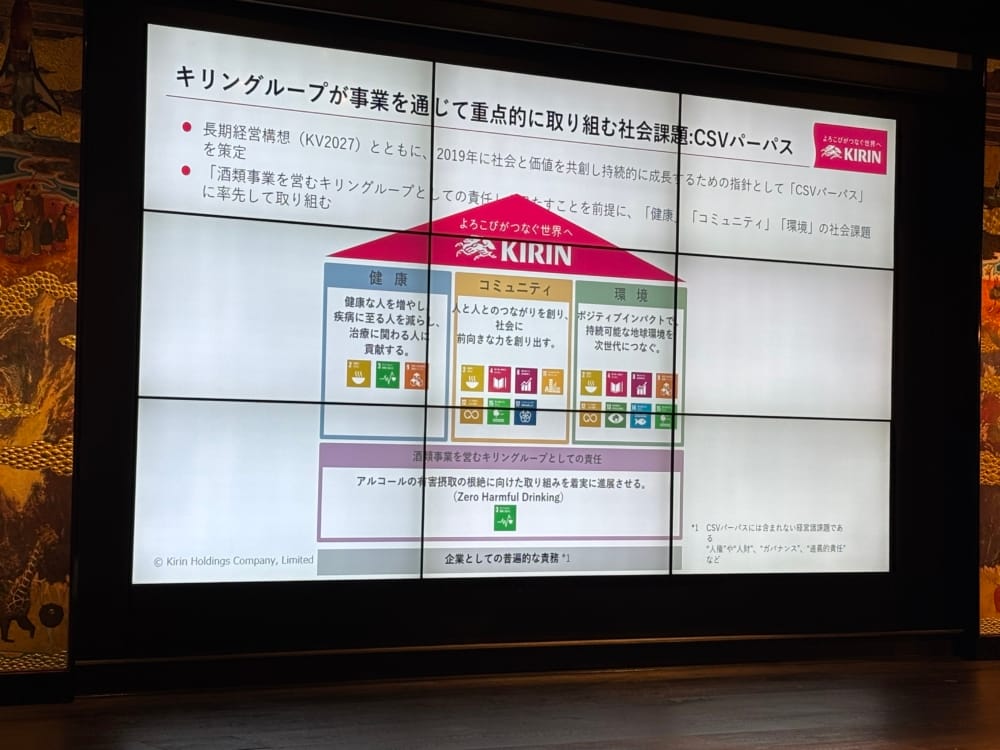

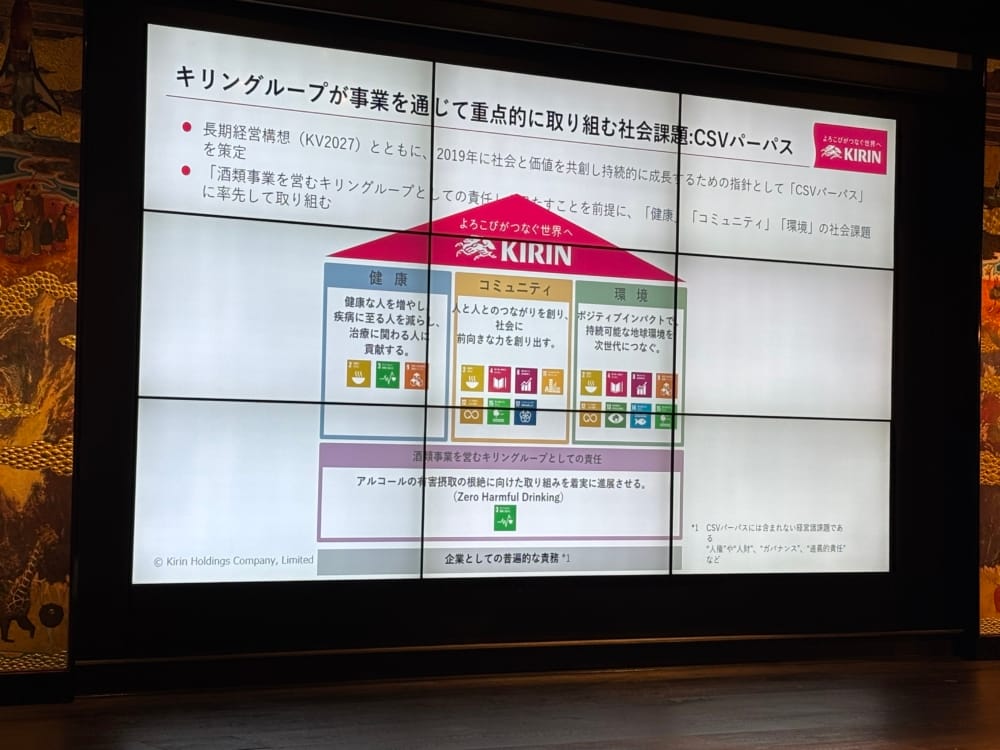

キリンホールディングスの藤川宏氏は、脱炭素をCSV(Creating Shared Value)の中核に据えた同社の取り組みを紹介した。グループ会社であるファンケルの事例を通じて、生活者を巻き込む脱炭素の実践例を示した。

ファンケルでは、詰め替え製品やリユース容器の活用など、環境負荷を抑えた商品設計を進めると同時に、その価値を生活者にわかりやすく伝える仕組みづくりを行っている。

重要なのは、環境配慮を「我慢」や「努力」として押し付けるのではなく、品質や使いやすさと両立させた選択肢として提示している点だ。結果として、環境対応がブランドへの信頼やファンの共感を高め、企業価値の向上につながっている。脱炭素を企業内部の取り組みに留めず、生活者と共有することで、SDGsの目標達成を事業成長に結びつけた好例といえるだろう。

味の素AGFは、「ブレンディ® マイボトルスティック」を通じて、日常の飲用習慣そのものを脱炭素につなげる取り組みを進めている。この商品は、マイボトル利用を前提としたスティックタイプのコーヒーで、ペットボトル飲料の購入や廃棄を減らすことを目的としている。

外出先でも手軽に使える利便性を保ちながら、容器使用量や輸送時のCO₂排出削減に貢献する点が特徴だ。生活者に環境配慮を強く意識させるのではなく、いつもの選択を少し変えるだけで結果として脱炭素につながる設計が評価されている。この取り組みは、環境と商品価値の両立が認められ、「第55回 食品産業技術功労賞」サステナビリティ部門の受賞にもつながった。

●数値化・可視化による共通言語の存在:CO₂削減を感覚論にせず、測れる指標として扱うことで、社内外の合意形成と改善サイクルが回り始める。

●行動変容を前提とした導線設計:生活者や現場に“頑張り”を求めるのではなく、自然に選びたくなる仕組みが組み込まれている。

●単独最適から連携前提への転換:自治体、メーカー、小売がそれぞれの役割を自覚し、分断を越えてつながることで、脱炭素は初めて事業として機能し始める。

脱炭素は“考えさせない”ほど広がる──デカボ視点で捉える行動変容

第3部のパネルディスカッションでは、企業、自治体、国の担当者が一堂に会し、「なぜSDGsは生活者に届きにくいのか」という根源的な問いが共有された。共通していたのは、「意識改革を求めるだけでは限界がある」という認識だ。

経済学者の成田氏は、生活者が脱炭素に動かない理由を、「意識の低さ」や「理解不足」に求めるのではなく、重要なのは「何も考えなくても選んでしまう構造」をどう作るかだと指摘した。脱炭素を“努力目標”のままにしている限り、広がりは限定的だと語った。

これに対し、Earth hacks取締役社長CEOの関根氏は、CO₂削減量を「デカボスコア」として可視化し、生活者が直感的に理解できる形へと変換してきたという。関根氏は、「選択肢の中に、自然とデカボな行動が組み込まれている状態」を目指すことが、企業に求められていると語った。

行政の立場からは、東京都の毛塚健太氏(写真・右)は「政策として脱炭素を進める難しさとして、制度は作れても、行動までは設計しきれない」という現実を挙げつつ、「だからこそ、企業やサービスとの連携が不可欠であり、行政は“後押し役”としての役割を強めていく必要がある」と述べた。

また、環境省の稲谷新氏(写真・左)は「国の施策だけで生活者の行動変容を起こすことには限界がある。脱炭素ライフスタイルを広げるためには、生活の中での実感やメリットが伴わなければならない。

その意味で、企業が持つ生活接点やテクノロジーの力に大きな期待を寄せている」と語った。

企業側からは、キリンホールディングスの藤川氏(写真・左)が、「どれだけ取り組みを進めても、それが生活者に価値として伝わらなければ、行動には結びつかない。だからこそ、企業側も“説明する側”から“選ばれる側”へと発想を転換する必要がある」と述べた。

ファミリーマートの原田公雄氏(写真・右)は、小売という最前線の立場から、生活者に最も近い場所での実践を紹介した。「来店客に環境配慮を意識させること自体が目的ではない。日常の買い物の中で、結果的に環境負荷が下がっている状態をどう作るかが重要」と語り、「脱炭素を意識させない設計こそが、継続につながる」と強調した。

第3部は、脱炭素を「社会課題」から「生活の設計問題」へと捉え直す議論の場となった。生活者を巻き込む鍵は、意識改革ではなく、選択肢そのものを変えていくこと。その視点こそが、次のフェーズへの突破口として共有された。

【まとめ】SDGsは「掲げるもの」から「設計するもの」へ

『デカボサミット2025』が示したのは、SDGsを前に進めるために必要なのは、新たな目標設定ではなく、新しい「設計思想」だという事実だった。CO₂削減量の数値化と可視化、行動変容を前提とした導線設計、そして自治体・企業・生活者をつなぐ分野横断の連携。これらが有機的に組み合わさったとき、SDGsは初めて理念を超え、社会の中で機能し始める。

脱炭素は、SDGsを象徴するテーマであると同時に、その実行力が最も厳しく問われる試金石でもある。掲げるだけの理想に留まるのか、それとも生活と事業の中で具体的な成果を生み出せるのか。『デカボサミット2025』は、SDGsを次のフェーズへと進めるための現実的かつ実践的なヒントを、確かに提示した。

執筆/脇谷美佳子