ニッスイの持続可能な養殖事業!天然種苗に依存しない完全養殖「黒瀬ぶり」とは

この記事に該当する目標

魚へんに師と書いて「鰤(ブリ)」。古来より日本の食文化に深く関わってきたとされる「ブリ」は、一般的に“冬の味覚”というイメージがある魚ですよね。皆さんはこの「ブリ」はお好きですか。

3月19日~23日、水産・食品会社ニッスイのグループ会社、黒瀬水産が生産する完全養殖「黒瀬ぶり」をテーマとしたイベント『ニッスイ 百年割烹』が、都内で開催されました。

今回は、初日に行われたニッスイグループの養殖事業と完全養殖「黒瀬ぶり」に関する説明会の様子をリポートします。

世界の水産資源の状況、「養殖」が「天然」を上回っている?!

説明会ではまず、㈱ニッスイ 水産事業副執行の大平全人氏が登壇し、世界の水産資源状況や、漁業全体に対する養殖業比率、同社の養殖事業の概要などを発表しました。

世界の海洋水産資源状況(2021年)は、「生物学的に持続可能なレベルにある資源」の割合が62.3%と漸減傾向となっており、残りの4割である「過剰利用状態の資源」は年々増加傾向にあるといいます。乱獲や地球環境の変化などが原因で、適正レベルよりも資源量が少ない水産資源が増えてきているのです。

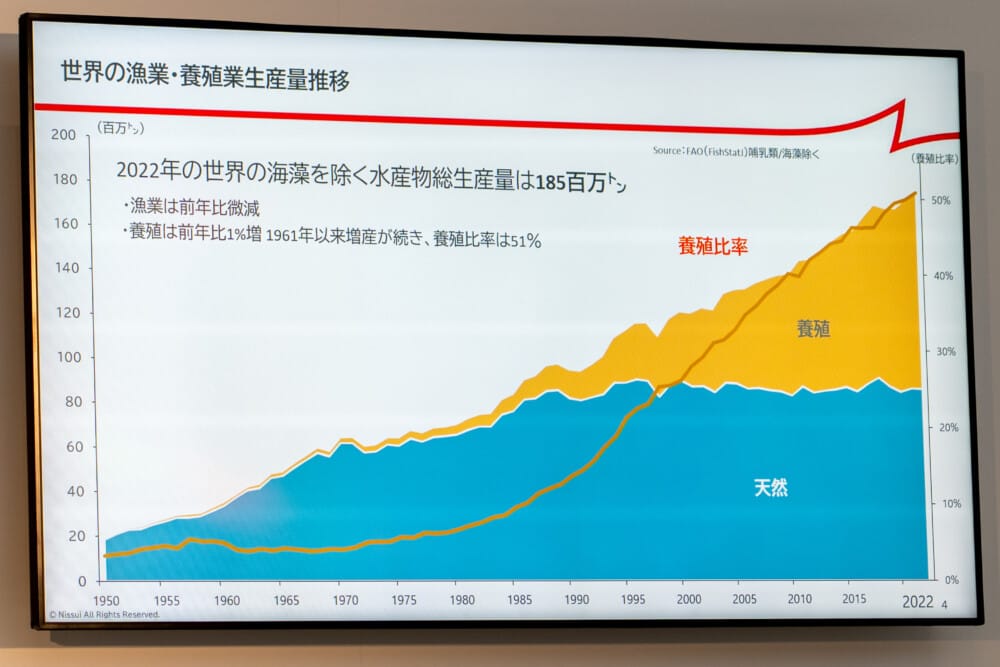

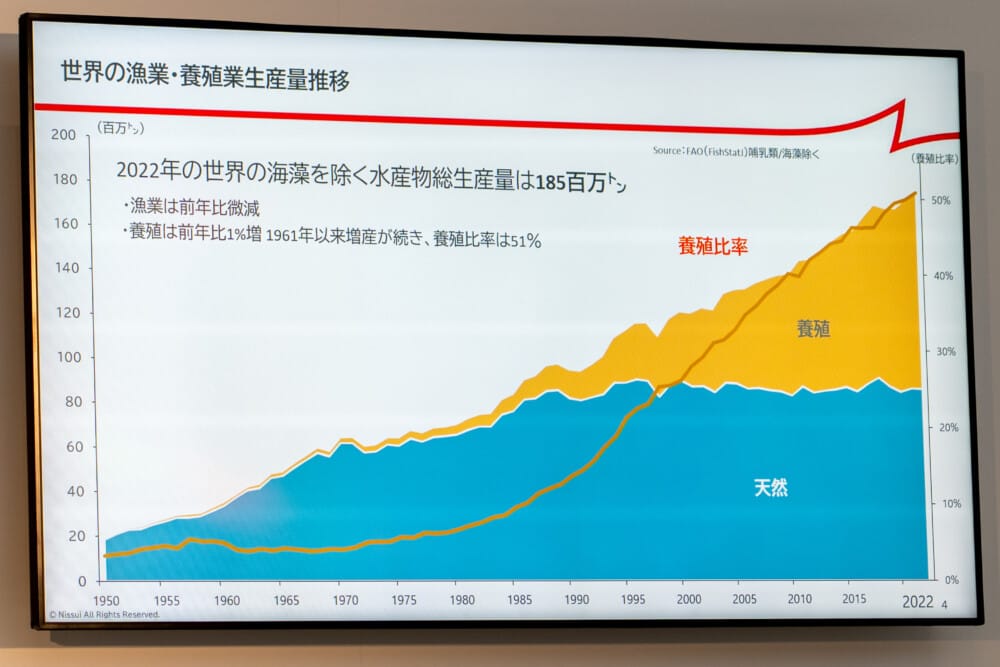

続いて示されたのは世界の漁業・養殖業生産量の推移です。1990年頃まではほとんどが天然資源に頼っていた漁業ですが、それ以降は天然モノは頭打ちとなり、近年はほぼ横ばいで推移しています。

一方で養殖産業は増産が続いており、2022年には水産物総生産量全体の1億8500万トンのうち、約51%を占めるまでになっています。世界人口の増加や生活水準の向上、それに伴う世界的なシーフード需要の伸びを支えているのが養殖産業なのです。

養殖産業を重要な成長事業と捉えるニッスイのサステナビリティな取り組み

ニッスイは、長期ビジョンとして「Good Foods 2030」を策定し、2030年のありたい姿を「人にも地球にもやさしい食を世界にお届けするリーディングカンパニー」としています。

これを実現するために同社では、養殖産業を重要な成長事業と位置づけており、大平氏も「地球環境の保全のため研究開発や技術面に力を入れて、さらに養殖産業を伸ばしていく必要があると考えています」と述べました。

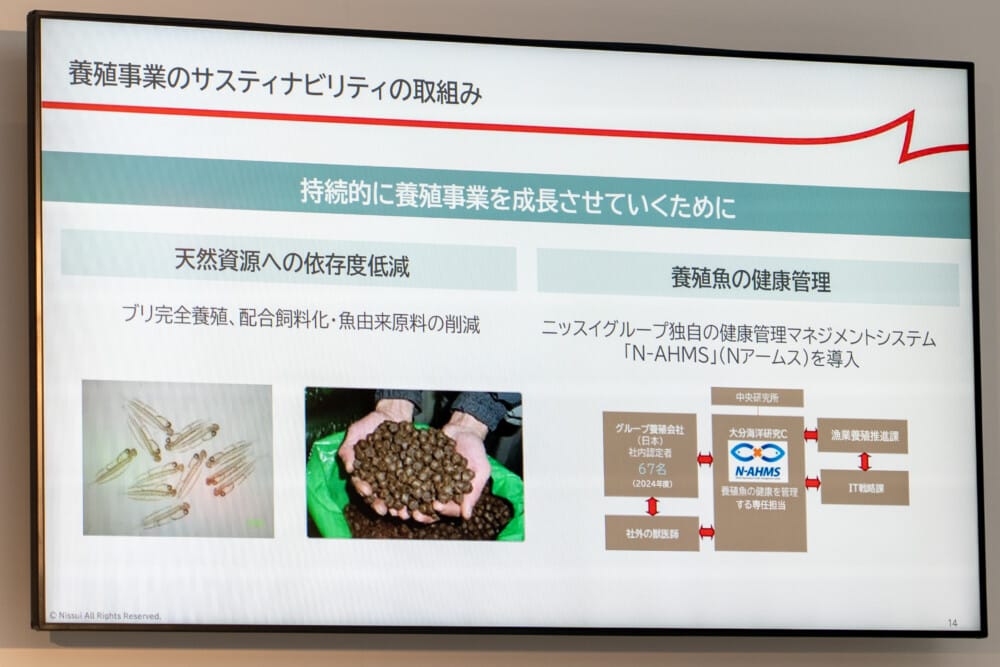

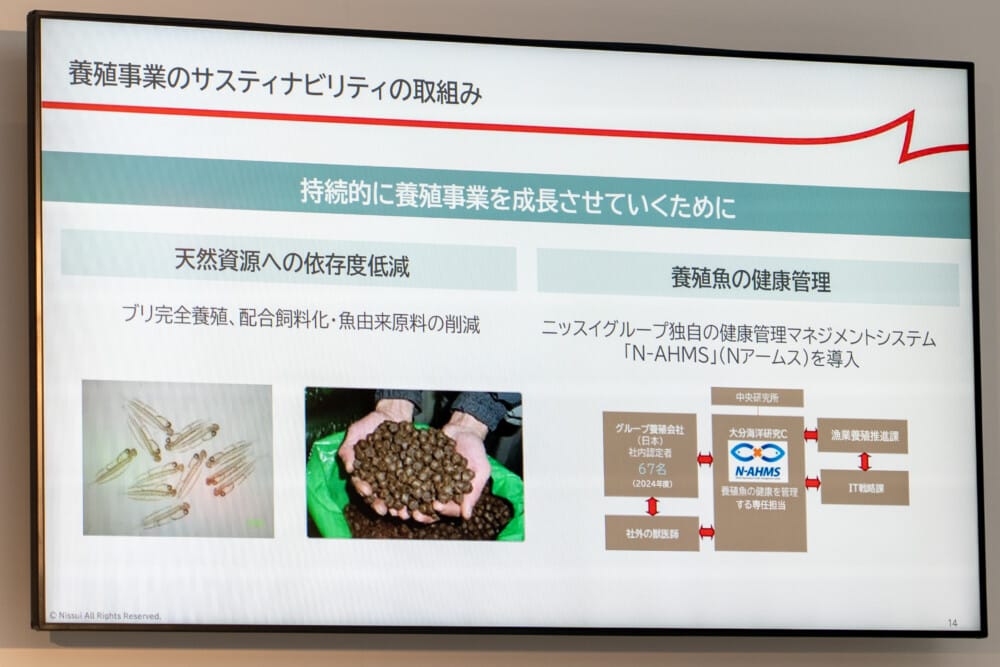

ニッスイでは、天然資源への負荷を低減するために配合飼料化や魚由来原料の削減、養殖魚の健康管理に独自の健康管理マネジメントシステムを導入するなど、養殖事業を持続的に成長させていくための取り組みを行っています。

天然の稚魚を採捕しない完全養殖「黒瀬ぶり」とは?

続いて、ニッスイグループでブリ養殖事業を営む黒瀬水産(株)の立川捨松社長が、同社の完全養殖「黒瀬ぶり」について説明しました。

黒瀬水産は、宮崎県と鹿児島県にある6つの事業所で「ブリ」と「カンパチ」の養殖を展開している日本最大規模の養殖会社です。2023年度は年間200万尾のブリを養殖しており、その生産規模は日本で生産されるブリの約10%に相当します。

養殖といっても、種苗やエサに関しては天然資源に頼ることが多いなか、黒瀬水産では飼育している親魚から採卵して受精卵から成魚まで人の手で育成する「人工種苗」を使用し、天然稚魚に依存しない養殖スタイルを確立しているのが特徴です。

また、高品質な養殖ブリを提供するため、ニッスイの大分海洋研究センターと連携して「選抜育種」を行っています。これは、優れた特性を持つブリを次世代の親として育成し、家系を管理して世代を重ねるごとに品質を向上させるというものです。まるで和牛と同じような品種改良の技術ですよね。

さらに黒瀬水産では、安定した品質で脂の乗った美味しいブリを季節を問わず出荷するため「成熟制御」にも取り組んでいます。水温や日長などブリが成熟してくれる環境を徹底的に研究し採卵期間を調整することができる技術で、これにより年間5回の採卵を実現しています。

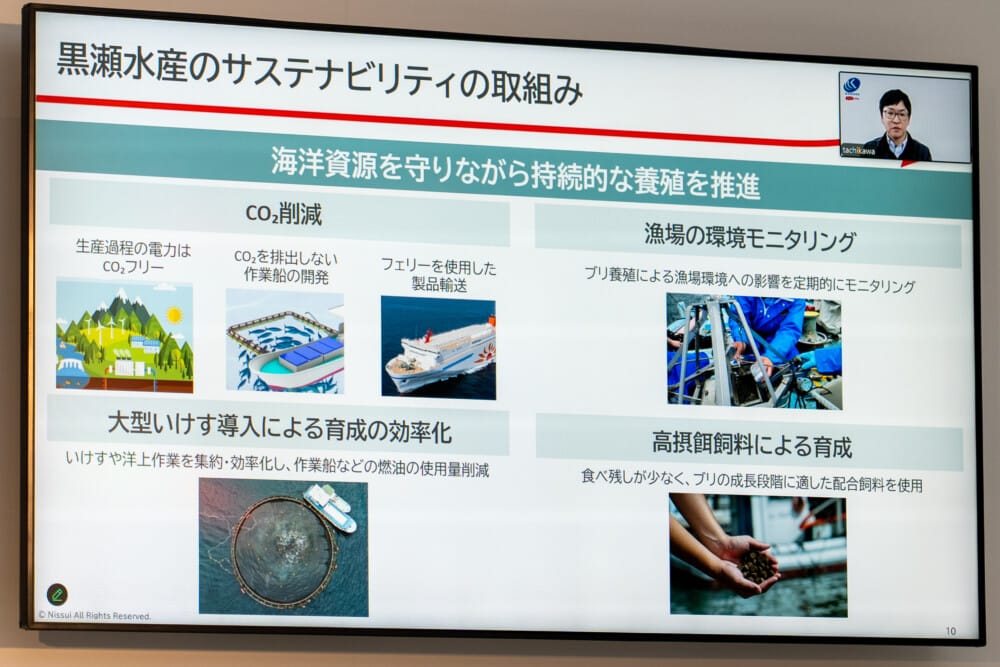

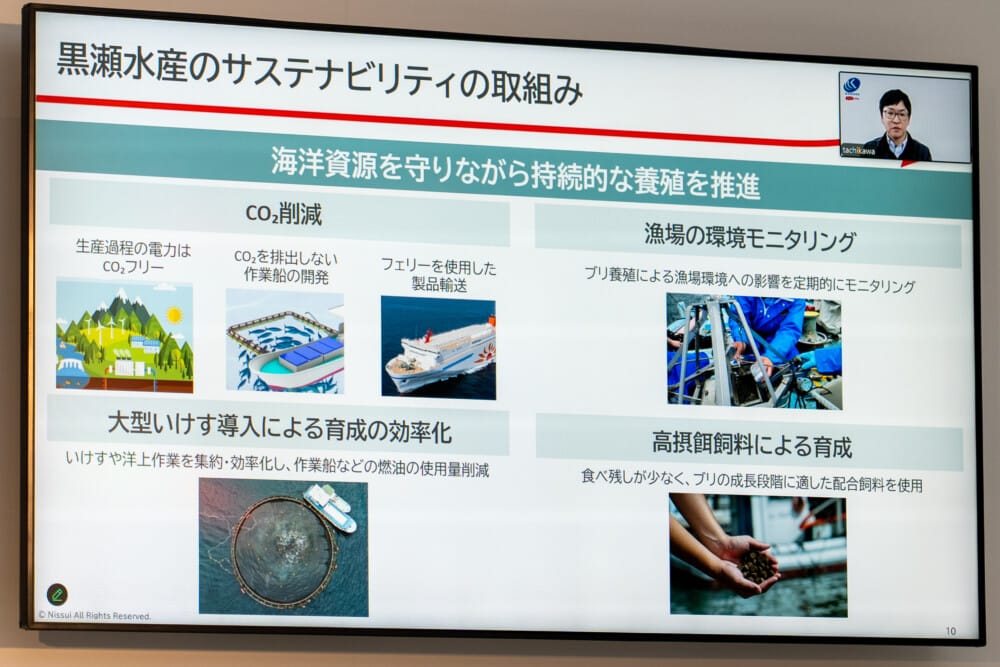

サステナブルな取り組みは海だけではなく陸上でも

黒瀬水産では沖合環境以外でもサステナブルな取り組みを行っており、加工工場や事務所などで使用する電力は、CO2が発生しない再生可能エネルギーを使用しています。さらに、CO2を排出しない水素燃料による作業船の開発や、出来る限りフェリーでの輸送を行うなど、流通過程でのCO2削減にも取り組んでいます。

そんな黒瀬水産の平均年齢は、なんと36歳! 立川社長は最後に「人材不足や後継者不足といった業界課題があるなかで、黒瀬水産にはサステナブルな取り組みに共感する若者たちが全国から集まっています。次世代の養殖産業を担う人材があるからこそ、安心して事業拡大に打って出られることが大きな強みです」と語っていました。

今回の期間限定イベントでは、完全養殖「黒瀬ぶり」を使った、にぎり寿司、照り焼き、カルパッチョの3品が1プレートで提供されます。お代の代わりに「あなたが百年後も残したい魚料理」を専用カードに書いてもらい、特設コーナーで掲示するという試みが実施されました。

私も説明会終了後に試食しましたが、ほどよく脂がのった身質で、臭みはまったく無く、歯ごたえが感じられてとても美味しかったです。何より、天然資源に配慮しながら様々な育成管理によって生産される黒瀬ぶりの存在を知った上で味わえたことに大きな意味があったように感じました。

「この魚はどこでどうやって育てられて、ここに運ばれて来たんだろう?」―――。私たち一人ひとりがそれを考えるだけでも、“100年後の食”を守る何らかのアクションになるような気がしませんか。

執筆/フリーライター こだまゆき