難聴が日常生活に及ぼす影響とは?自分らしく生きるため“きこえ”を良くする選択を

この記事に該当する目標

世界トップクラスのシェアをもつデンマークの補聴器メーカー『GNヒアリング』。その日本法人・GNヒアリングジャパン株式会社が、3月3日の耳の日に合わせて、とある調査を実施しました。それが 「難聴・補聴器利用に関するアンケート調査」です。首都圏在住の若年層男女、そして難聴を感じている60歳以上のシニア層男女、それぞれの層500名ずつを対象に調査したところ、あらゆる回答結果からシニアと若年層の間で補聴器に対するギャップがあることが分かったそう。この調査結果を見ながら、“きこえ”の重要性や、SDGs3つの目標「すべての人に健康と福祉を」について考えてみました。

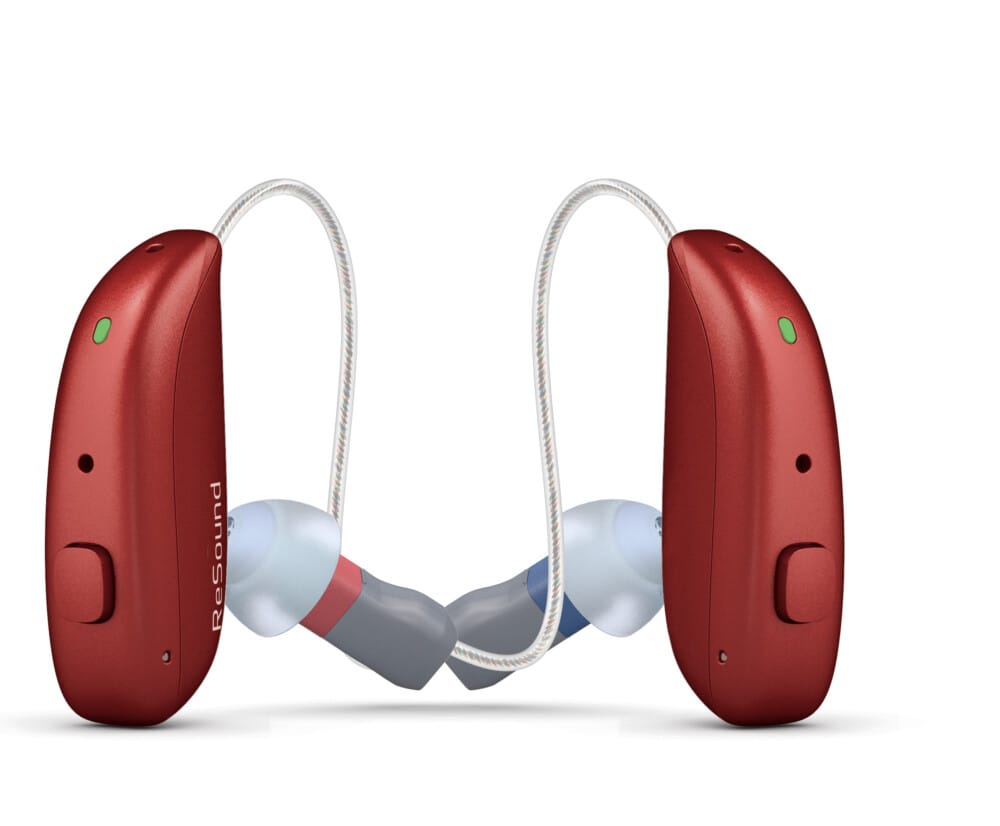

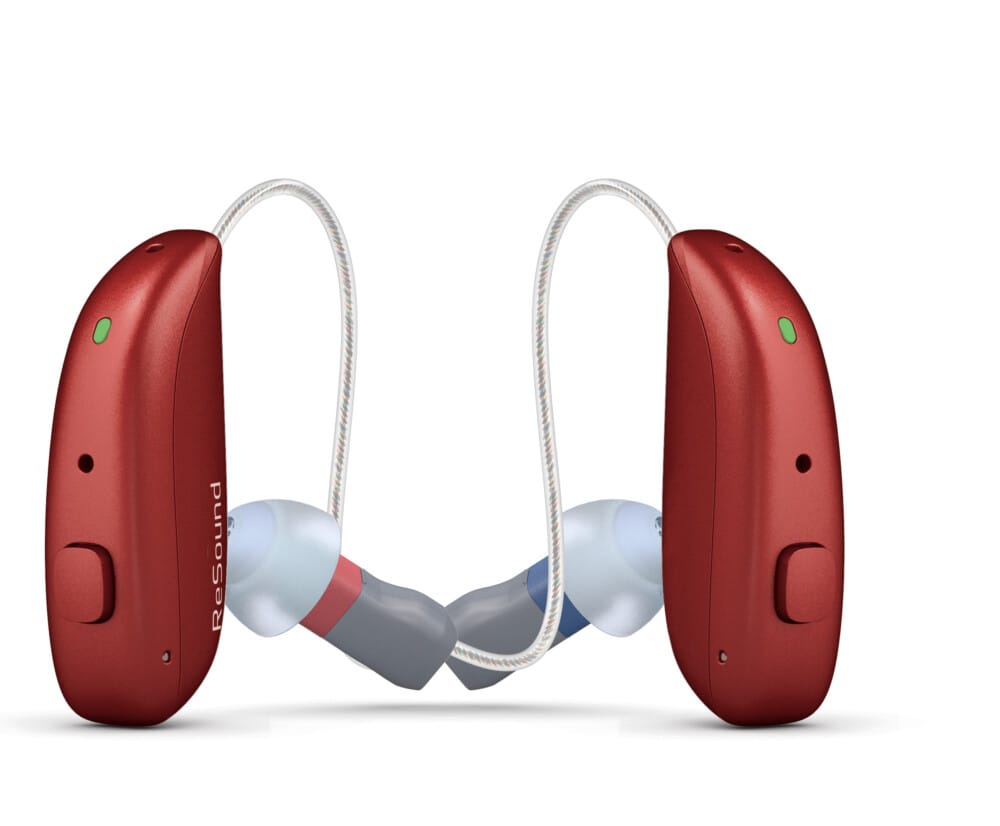

GNヒアリングジャパンが展開している「リサウンド」とは?

そもそも今回の調査を行うきかっけとなったのは、GNヒアリングジャパンが展開している「リサウンド」にあったよう。こちらは、補聴器をしていることを忘れてしまうほどの自然さを目指しているブランド。個人がもつ“きこえかた”の特性に沿った音質を届け、その人本来の“きこえ”に近い聞き心地=オーガニックヒアリングを提供しています。

そんなリサウンドの補聴器を今後着ける可能性がある若者の意見にも目を向けるべく、シニア層と若年層の意識の差を調査するに至ったとのこと。それでは次から、調査結果をチェックしていきましょう。

難聴を自覚したきっかけは?

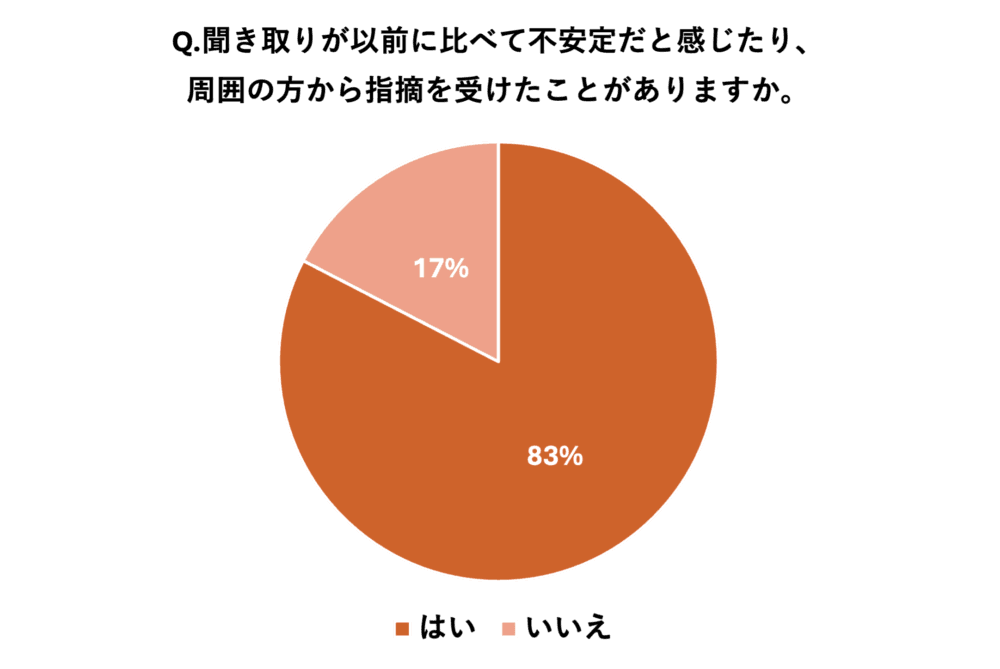

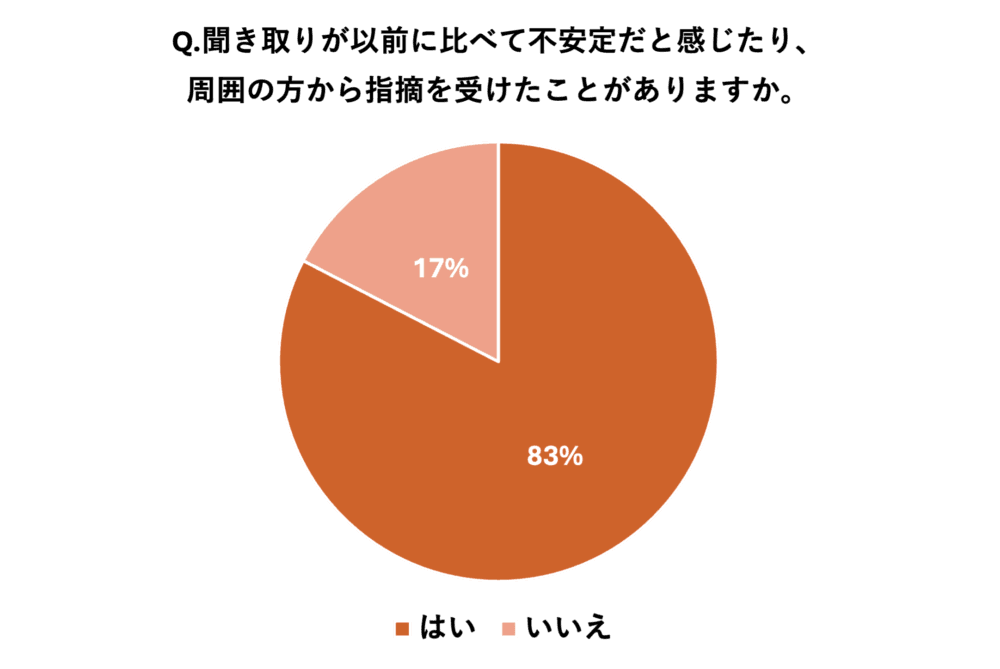

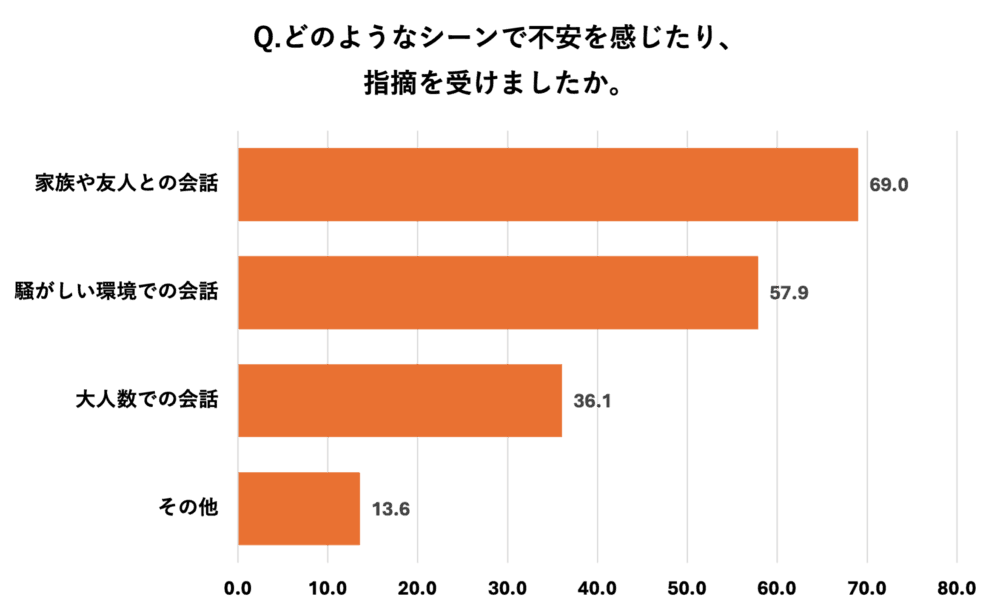

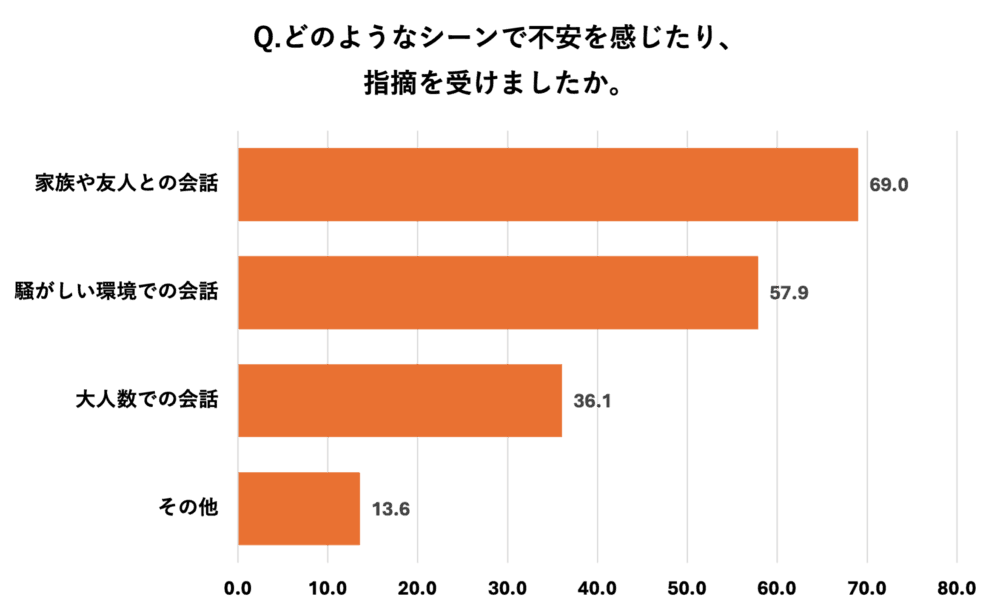

まずは、シニア層に向けた質問を見ていきます。ここで聞いているのは、難聴を自覚したきっかけです。全体の実に83%が、「聞き取りが不安定だと感じたり、周囲の方から指摘を受けたりした」と答えていました。

そのうち約7割が、家族や友人といった親しい間柄の中でのコミュニケーション時に、“きこえにくさ”を実感しています。

日常生活での使用や見た目にネガティブなイメージが……

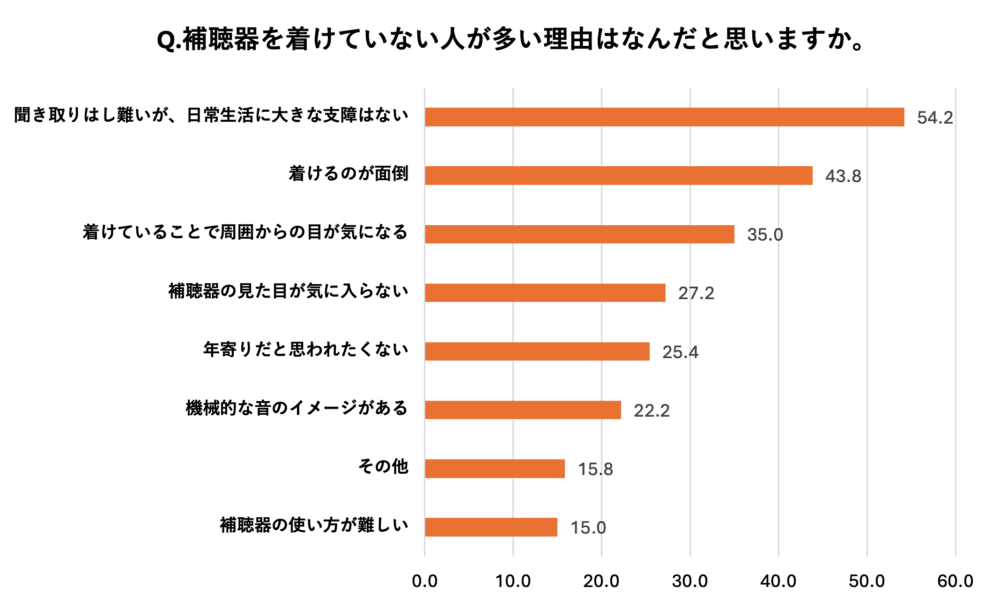

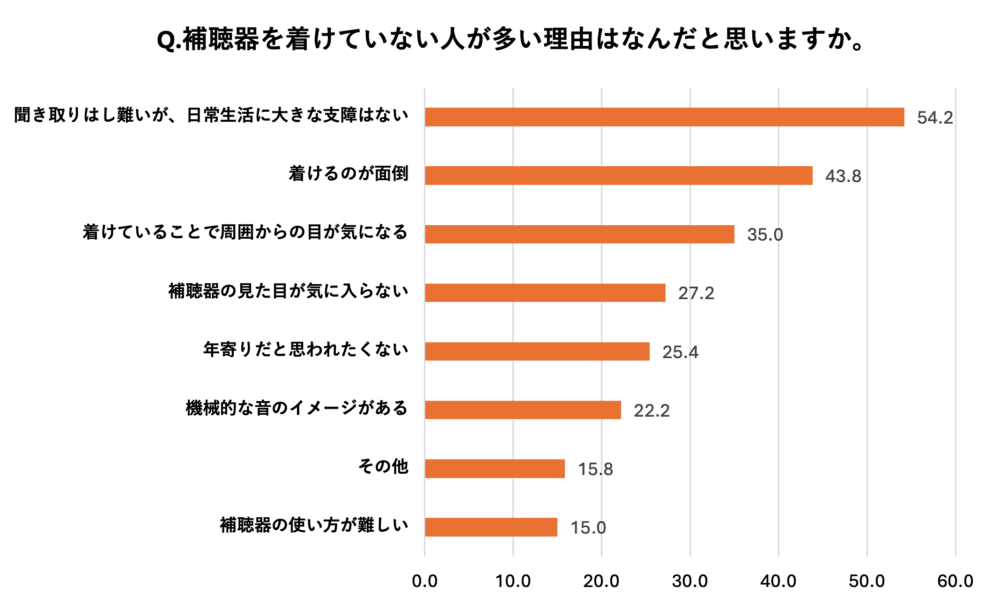

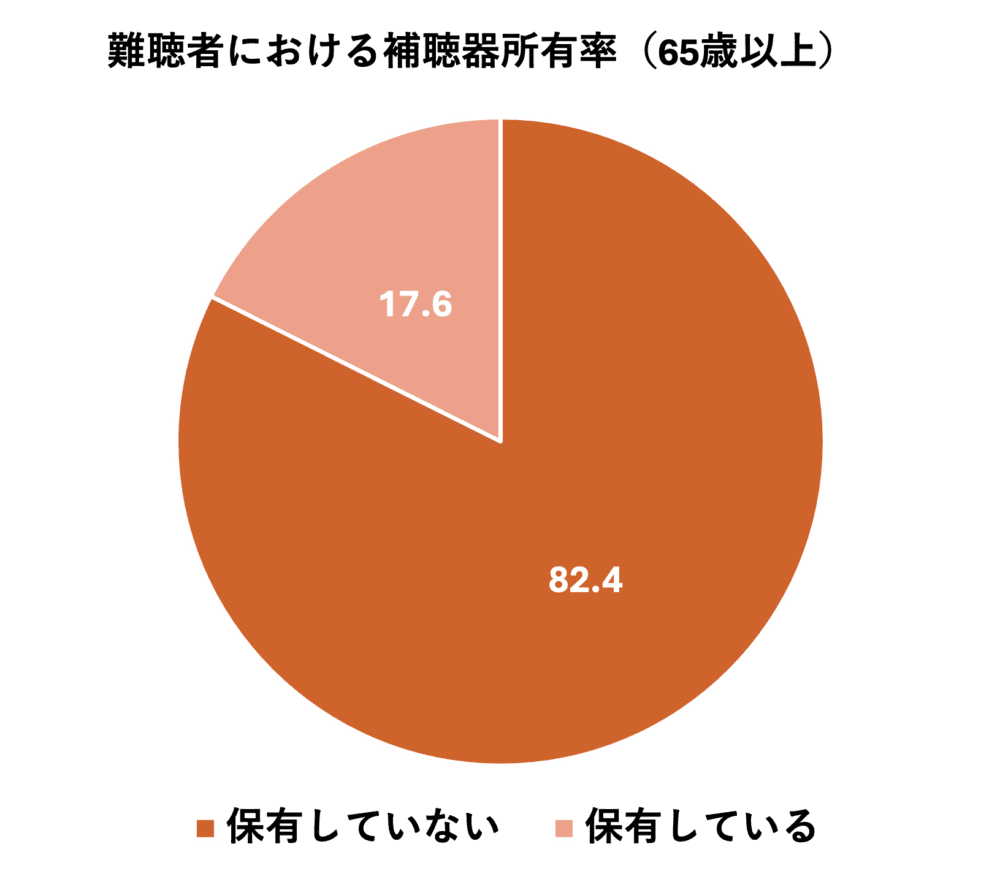

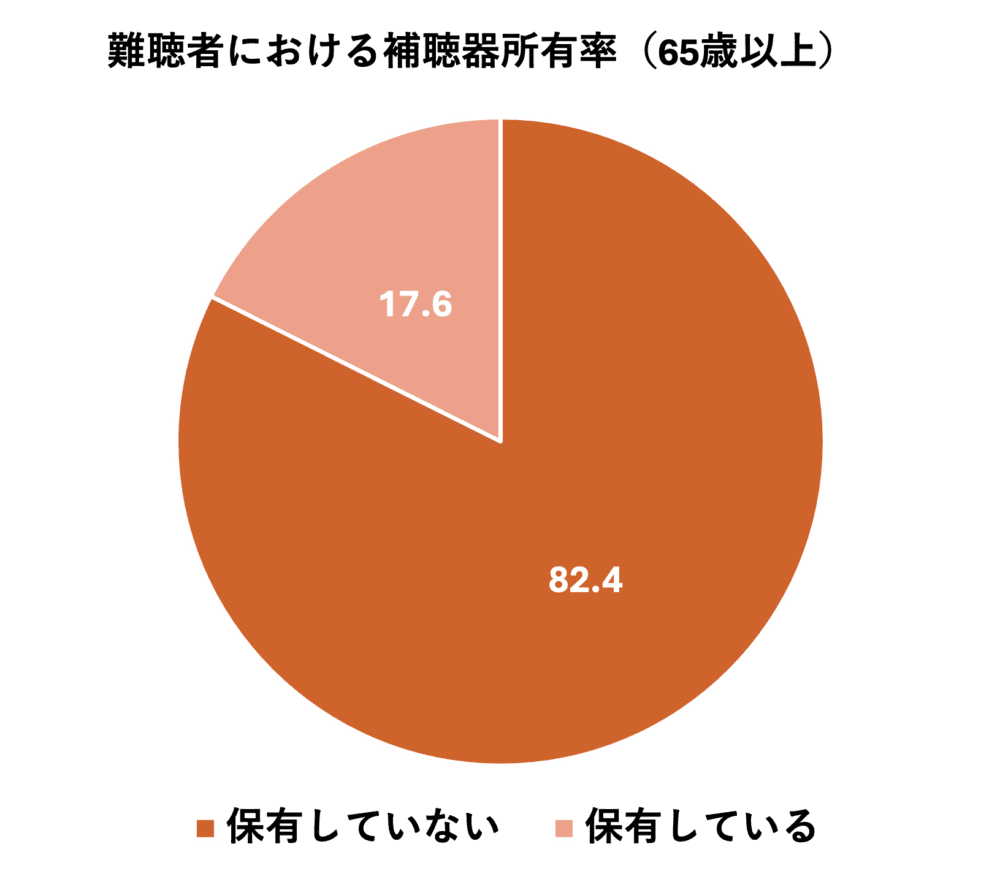

このように“きこえにくさ”を感じてはいるものの、65歳以上の難聴者における補聴器所有率は、なんと約18%にとどまっているのだとか(“Source: Anovum – JapanTrak 2022”)。8割以上が補聴器に抵抗感を抱いていることが分かりました。一体どのような点をネガティブに感じているのでしょうか?

その疑問が解ける調査結果がこちらです。「聞き取りはし難いが、日常生活に大きな支障はない」という回答に続き、「着けていることで周囲からの目が気になる」をはじめとした見た目に関わる意見が多く見られました。

若年層が持つ補聴器のイメージとのキャップが明らかに

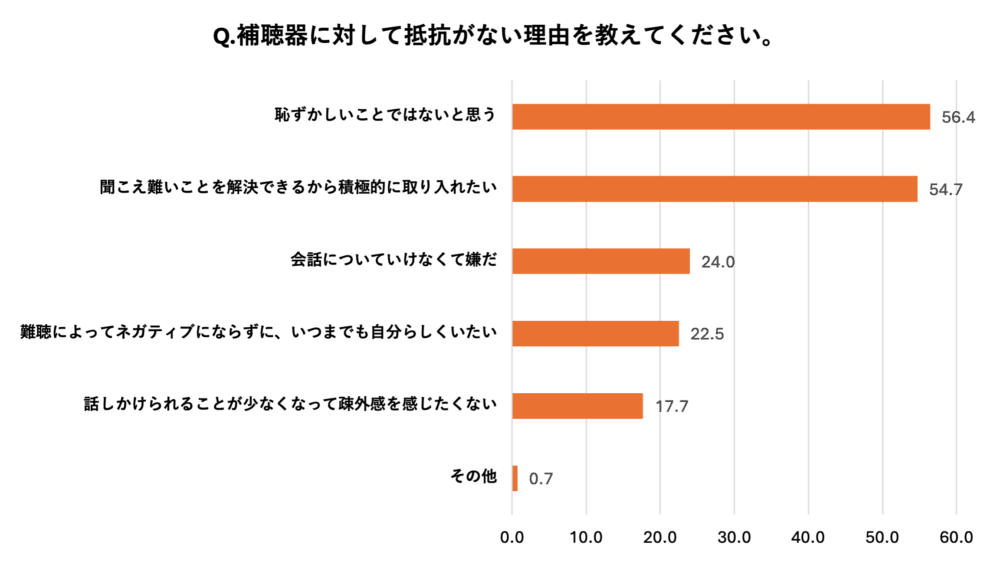

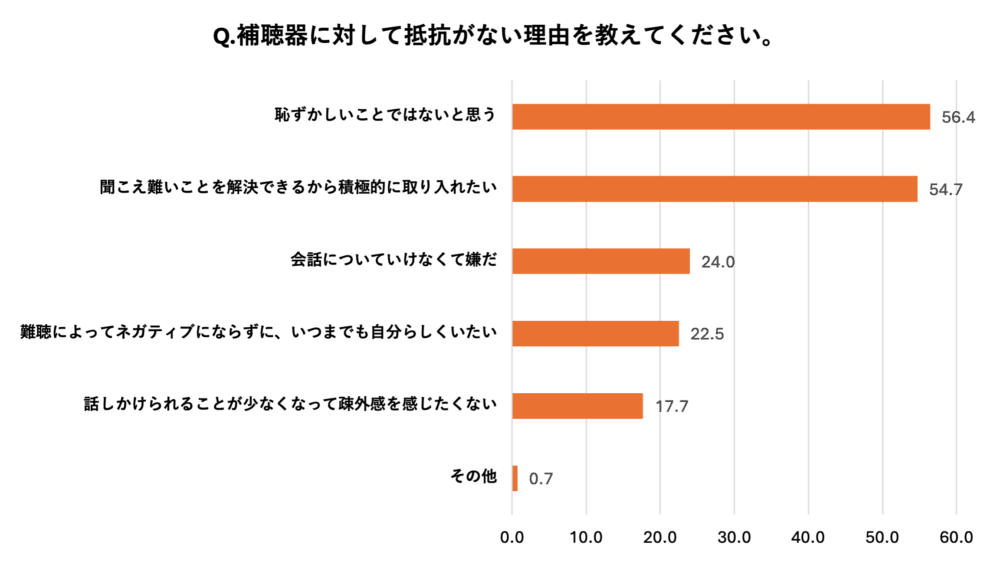

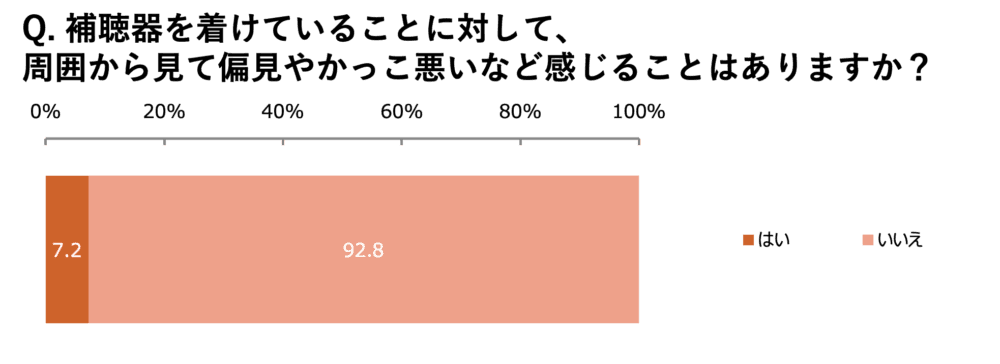

多くのシニア層が見た目を意識する一方で、若年層が抱く補聴器のイメージが分かるのが次のグラフ。

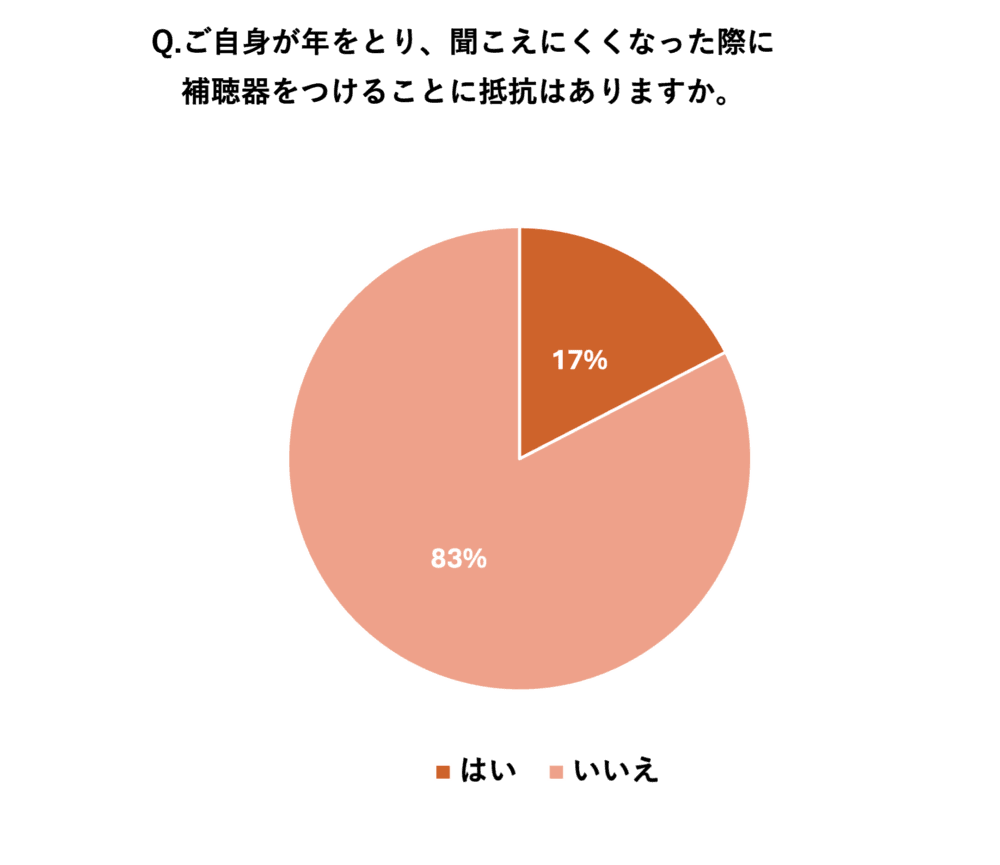

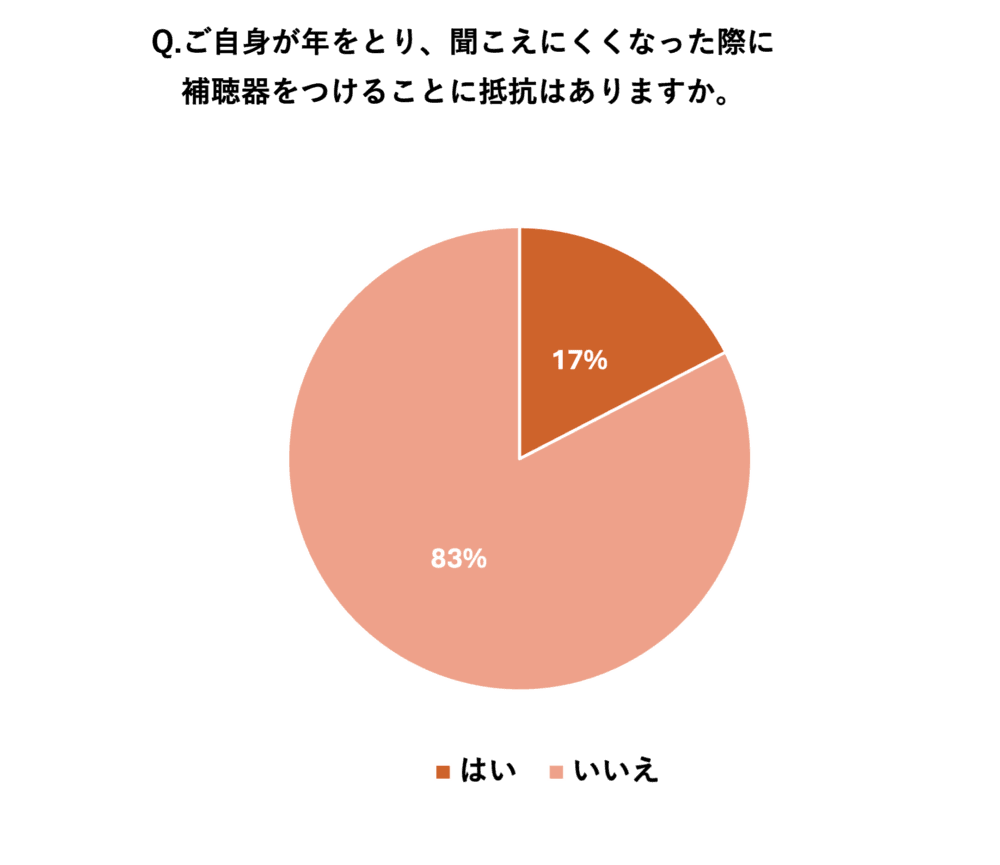

「恥ずかしいことではないと思う」という意見を筆頭に、「聞こえ難いことを解決できるから積極的に取り入れたい」などポジティブな気持ちが見えますね。ありのままの自分らしく生活するために、他者とのコミュニケーションを大切にしたいという姿勢が伺えるのではないでしょうか。視力が下がったらメガネをかけるように、悪くなった部分を補うツールという意味で補聴器を認識しているのです。このようなポジティブさゆえに、将来聞こえにくくなった際に補聴器をつけることには、83%が「抵抗がない」と答えました。

改めてこうして見比べてみると、先ほどのシニア層とはほぼ真逆の結果です。

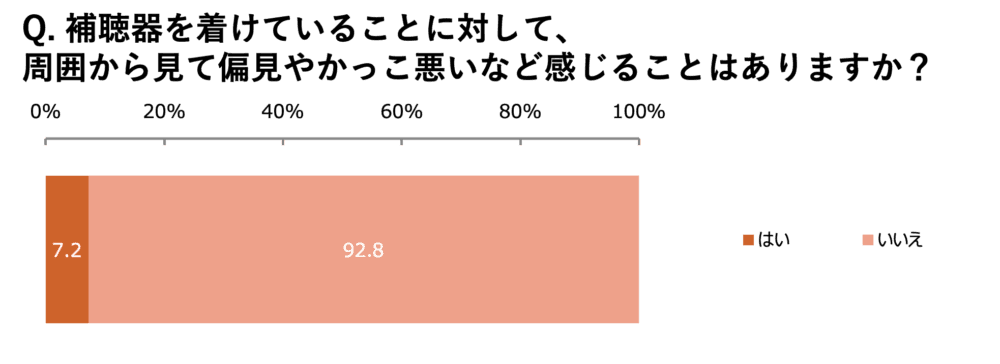

若年層の偏見のなさが、シニア層の補聴器使用を押し進める?

若年層への調べにより、「恥ずかしいことではないと思う」からこそ、補聴器への抵抗も少ないことが分かりましたが、それは自身に限った話ではありませんでした。

上のグラフの通り、シニアが感じている見た目へのネガティブなイメージに対して、若年層の約93%が偏見やかっこ悪いと感じていないのです。この結果をシニア層が知れば、補聴器を着用することへのハードルや抵抗感が今よりは和らぎそうですよね。しかも実際、以前のようにスムーズにコミュニケーションをとりたいと願う人々は、約88%。この願いの強さもシニア層の背中を押し、補聴器を手に取るきっかけが増えるかもしれません。若年層が理想とする自分らしさが、シニア層にも波及し、みんなが楽しく暮らせる社会の実現にまた一歩近づきそう。

補聴器は“アンチエイジング・ツール”

さて、東京みみ・はな・のどサージクリニックの医師である市村恵一氏先は、難聴が日常生活に及ぼす影響として、孤独や鬱、認知症の可能性を指摘しました。そして、難聴になったら早めに補聴器を着けること=「きこえを良くすること」の重要性も併せて伝えています。周りとの繋がりが認知機能の低下を緩やかにし、認知症の発症を予防したり、発症を遅らせたり……。体と心と脳のアンチエイジングのツールとして、補聴器を捉えてみるのがいいんですね。

「努力しながら聞く」「聞き取るだけで精一杯」という状態から解放され、「楽に聞く」「聞いて楽しむ」ことができれば、心身ともに健やかに、穏やかに、自分らしく生きていけるはず。今回の「難聴・補聴器利用に関するアンケート調査」からは、そのようなことが学べるのではないでしょうか。

執筆/フリーライター 黒川すい